电话:0451-82363952

地址:哈尔滨市南岗开发

区红旗大街259号

摘要

以1989—2016年间我国国家层面的教育信息化政策文本为研究对象,探讨了我国教育信息化政策发展的历史变化轨迹。从文本和内容分析的角度,揭示了我国教育信息化政策演进的三个发展阶段:初步起始阶段(1989—2000年)、迅速发展阶段(2001—2010年)和******推进阶段(2011—2016年)。通过提取关键词、确定重要词语和主题聚类方法,讨论了教育信息化政策的演进特征和主题关注度,从而为我国过去27年来的教育信息化政策演进勾勒了一幅意义图景。

国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010—2020年)指出,到2020年,基本实现教育现代化,基本形成学习型社会,进入人力资源强国行列。强调要加快教育信息化进程,把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。

《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》和《教育信息化“十三五”规划》(2016)的指导思想和发展目标也明确指出,充分发挥信息技术对教育的革命性影响作用,基本建成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系。

随着信息时代的发展,教育信息化的发展日益受到国家层面的重视。教育信息化是教育现代化的重要组成部分,也是实现教育现代化的基本途径。以教育信息化带动教育现代化,成为国家教育发展的战略共识。教育信息化的发展离不开教育信息化政策的制度设计保障。回望历史,考察我国过去二十多年来的教育信息化政策发展变化历程,对于我们反思过往,审度现实,把握我国在全球教育信息化背景下的政策导向设计,切实保障教育信息化的发展,具有重要的理论和实践价值。

01

教育信息化政策演进特征

1、教育信息化政策制定的主体特征:多元性

由单一走向多元,教育信息化政策制定主体数量和构成的不断增加,一方面说明教育信息化政策的制定由多部门协调完成,为教育信息化的可持续发展提供了更大范围和更多力量的支持,另一方面说明教育信息化政策的制定主体由单一走向多元,由教育部门管理走向由教育部门主管,避免了教育信息化政策发展规范制定过程中的局限性。

当然,多部门参与教育信息化政策制定,难免出现多方管理、多部门重复发布的情况,容易给社会造成教育信息化政策制定管理无序的误解或印象,因而应该明确部门的任务目标和权责范围。

2、教育信息化内涵的发展特征:动态性

“……化”是东方语言文化的特色,本身表示某种动态,如“信息化”“现代化”“工业化” 等词语中的“化”常常被理解为一个事物发展过程中的一种状态,一种为人们所追求的状态和境界。因此,教育信息化应该被理解为是一个渐进的发展过程,而不是一个孤立的、静止的状态。

从媒体技术应用的角度看,我国的教育信息化经历了电化教育、远程教育、教育现代化三个阶段。广播教育、卫星教育、电视教育、视听教育等属于电化教育范畴。电化教育中通常是在教育教学中运用广播、电视、卫星、录像、录音等技术手段,以提高教育教学效率。20世纪90年代后期,我国基本建成卫星电视接收和播放网点的电教网络。函授教育、电大教育、远距离教育、网络教育等属于远程教育范畴。它是建设以“计算机网络、有线电视网、广播网”三网合一的城域网体系;将以计算机为主的教学设备引入校园,通过宽带、互联网等技术建设校园网,促进教育资源共享。数字技术、数字化教育、在线教育、虚拟教育等属于教育现代化范畴,旨在将数字技术(如云计算、大数据、各种终端设备)与教育教学融合在一起,提高教育教学质量。

3、教育信息化政策的目标特征:继承性

继承,是指某一事物内在的相续性和发展性,事物发展的后一阶段往往赓续或超越前一阶段。数十年来,我国的教育信息化政策的目标特征体现出明显的继承性特征。

“初步起始、迅速发展和******推进”三个阶段的发展重心各不相同,每个阶段的发展中心都是根据当时的现实需求或前一阶段教育信息化政策目标完成的情况、时代发展的走势来确定的。

如“基础设施的建设”一直是三个阶段的目标,第二阶段继承了******阶段******建设电教网络体系的基础设施建成后,在此基础上引入计算机教学,配备相关的计算机设备。第三阶段在第二阶段的基础上配备个人移动终端设备,将个人移动终端设备引入教育教学中。

如信息技术人才培养,******阶段培养使用计算机设备的人才,第二阶段培养在职业上有竞争力的人才,第三阶段培养自我超越的人才。

4、教育信息化政策的价值指向:适时性

适时性即“适变”。适变,是主动顺应时代变化的特点。******上万事万物的发展都可以呈现出一条“因时而变”的规律或时间轴。大千******,唯应变是不变。“唯变所适”是天道运行的规律。《易经》中***重要的思想或辩证法则就是“通变致久”。“易,穷则变,变则通,通则久”(《周易·系辞下》)。

“时”与“中”,是《易经》中两个具体的行为准则,“君子时中”即源于此。“中”指保持中庸之道,大中至正,正中运行;“时”指时时、常常与时势一致,顺时顺势,即“与时消息、与时偕行、与时俱进”。南怀瑾先生说,孔子力赞《周易》,而《周易》的道理,便有“适变”“随时”这两个要点。要懂得时代,适合于时代。懂得适变,就是“圣之时者”。孔子是随时跟着时代走,不落伍,随时在进步,随时懂得变的“时者”。

综观时间轴,教育信息化政策的价值指向充分体现了“适时性”。一是从注重社会需求到个人需求,到社会需求与个人需求并重。二是从促进教育公平到均衡发展。三是从过度关注“物”转变为关注“人”。“以教育信息化带动教育现代化”是我国教育信息化的发展战略,而现代化的关键是先“化人”后“化物”,或者是齐头并进。前期的教育信息化政策对“物”的关注多一些,主要表现在信息化基础设施、信息化资源、信息化管理等方面,后期的教育信息化政策开始关注“人”,关注以教师等教育工作者为主的信息化人才的培养或培训。

02

教育信息化政策的主题关注度

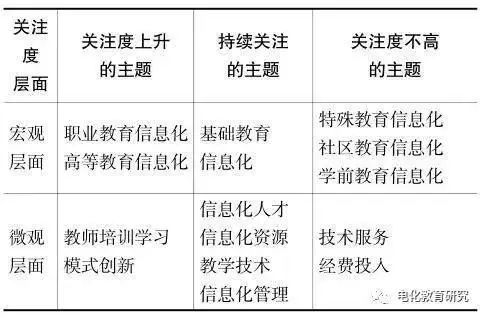

基于关键词分析、重要词语的重要性分析,结合主题聚类分析,我们可以看到教育信息化政策“关注度上升、持续关注和关注度不高”的三大主题。见表3。

表3 宏观和微观层面的主题关注度表

1、关注度上升的主题

(1)职业教育信息化和高等教育信息化。如同《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》所指出的,职业教育信息化是培养高素质劳动者和技能型人才的重要支撑,是教育信息化需要着重加强的薄弱环节。高等教育信息化是促进高等教育改革创新和提高质量的有效途径,是教育信息化发展的创新前沿。在经济全球化、信息技术迅猛发展的背景下,国家之间的竞争越来越取决于信息化人才质量的竞争。职业教育信息化和高等教育信息化的发展是培养专业性、技术型和高素质信息化人才的重要保障。

(2)教师培训的发展。起初对教师培训的目标是训练教师怎么使用信息技术辅助教学,如今的教师培训更加凸显“两个主义”的效果:一是拥有赶******者和同伴的竞争实力,在淘汰评价机制下立于不败之地的机会主义;二是超越自我,实现自我价值的未来主义。教师是教育信息化的实践者,教师能力具有生长性,在这个变化快捷的时代,培养教师信息技术能力是推动教育信息化发展的关键因素。

(3)学习模式的变革。早期的教育信息化政策更多关注的是教学模式,强调教师怎么教,相对忽略学生怎么学。现在更加注重因材施教和学习路径的设计,从个性化和多元化角度设计学习策略,结合以翻转课堂、智慧教育等为主的技术力量和以MOOCs、资源共享课为主的社会资本力量,创新学习模式,促进学习者提高学习效率。

(4)创新是热点趋势。技术日新月异,但技术对教育变革的影响效果差强人意,“信息技术对教育发展的革命性影响”还在路上。“技术与教育”的深度融合呼唤教育教学的创新“要通过融合创新提升教育信息化的效能。要通过深化信息技术与教育教学、教育管理的融合,强化教育信息化对教学改革,……聚焦教育改革发展过程中困扰教学、管理的核心问题和难点问题,将信息技术融入教学和管理模式创新的过程中,以创新促发展,推动教育服务供给方式、教学和管理模式的变革,形成中国特色的教育信息化发展路径。”

2、持续关注的主题

(1)基础教育信息化。基础教育信息化是教育信息化的重中之重,是提高国民信息素养的基石,直接影响后续教育层次的信息化发展。我国一贯重视基础教育信息化基础设施的建设和完善。基础教育信息化以促进义务教育均衡发展为重点,以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段,促进每一所学校享有优质数字教育资源;帮助所有适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术,培养自主学习、终身学习能力。

(2)信息化资源。信息化资源一直是教育信息化政策微观层面关注的内容。信息化资源包括基础设施资源与课程、软硬件资源。基础设施从“电教网络”到“三网合一”再到“下一代互联网”;课程、软硬件资源是从电化教育资源、计算机教育软件、各种课程资源、教育资源库到软硬件开放共享的教育公共服务体系,优质资源共享;两者之间的建设、发展、应用是相辅相成的。

(3)信息化人才。教育的本质是关注人的发展,信息化人才是教育信息化发展的关键所在。时代需要怎样的人才素质?专业机构和行业领域的关注从来都是与时偕行的:触摸时代的流变,深度调查人才素质需求,强调信息与技术素养、新型劳动技能和高阶思维。时下,发展高阶能力被认为是***重要的素质目标。高阶能力是以高阶思维为核心的能力整体,比较强调“创新、问题求解、决策、批判性思维、信息素养、团队协作、兼容、获取隐性知识、自我管理、可持续发展”等十大能力。

现在讨论人才素质结构问题比较强调核心素养。如果说,素养是人在特定情境中综合运用知识、技能和态度解决问题的高级能力与人性能力。核心素养就是具有“终身价值的、基础性的、能适应不同时代或情境需求的”关键能力,它们具有“以不变应万变”之力,是人才素质的DNA。核心素养强调“4Cs +1C”结构(能力+品格)。“4Cs”是指“美国21世纪学习框架”四大核心能力:创造创新能力(Creativity and Innovation)、批判性思维与问题求解能力(Critical Thinking & Problem Solving)、沟通交流能力(Communication)、合作协作能力(Collaboration)。

“1C”指Character(品格特质教育),从积极心理学(Positive Psychology)角度看一般聚焦七项指标:坚毅(Grit)、激情(Zest)、自控(Self-control)、乐观(Optimism)、感恩 (Gratitude)、社交智力(Social intelligence)、好奇心(Curiosity)。这七大品格也是决定或预示个人未来成功的“七大秘密武器”。值得一提的是,祝智庭教授认为,Character是个人内在品性,乃是“真我”;Personality是个人外显特性,乃是“似我”,在有些双面人身上甚至为“非我”。因此,有专家认为Personality是“文化压力的结果”。

而对信息技术教育而言,目前更加强调以“计算思维”为核心的信息素养,使学习者成为合乎时代需求的、能恰当使用信息技术参与社会活动和促进社会发展的数字公民。学习者善于与信息技术形成“智能伙伴”的生态关系,融合“Learn about/from/with IT”学习方式,使信息技术作为个人终身学习的工具:效能、信息、情境、认知、交流和评价工具。

(4)信息技术促进教育变革。技术的应用带来教育教学模式、学习方式、教学评价与管理手段等方面的变化。如何真正地发挥“信息技术对教育发展的革命性影响”,如何推进信息技术与教育的深度融合,促进教育内容、教学手段和方法现代化,创新人才培养模式,推动文化传承创新,提高教育教学质量,促进学习者发展,服务全民终身学习,于教育信息化来说是一场持续性的严峻挑战。

(5)信息化管理。信息化管理是指教育管理信息化,它是推动政府转变教育管理职能、提高管理效率和建设现代学校制度的有力手段。大力推进教育管理信息化,支撑教育管理改革,有利于提升教育服务与监管能力,提高教育管理公共服务质量与水平和加快学校管理信息化进程,从而促进教育决策科学化、公共服务系统化、学校管理规范化。

3、关注度不高的主题

(1)特殊教育、社区教育和学前教育信息化,是教育信息化政策关注不高的教育类型。

(2)技术服务。教育技术服务的应用范围和层次在提升,但对教育的革命性影响还十分有限。健全的技术服务体系和高水平的技术服务队伍,是促进教育信息化健康快速发展的重要力量。

(3)经费投入。虽然每次重大教育信息化发展战略规划中都会涉及经费投入的内容,但来源、分配和保障机制有待完善。

产权及免责声明:本文系转载编辑文章,对文中观点保持中立,对所包含内容的准确性、可靠性或者完整性不提供任何明示或暗示的保证,不对文章观点负责,仅作分享之用。如果分享内容侵犯您的版权或者非授权发布,请及时与我们联系进行审核处理。本文节选自电化教育研究,作者:钟志贤、曾睿、张晓梅。

文章来源于:中国教育信息化

下一篇:大数据时代智慧校园中的应用与教学